DEINE SPENDE KANN LEBEN RETTEN!

Mit Amnesty kannst du dort helfen, wo es am dringendsten nötig ist.

DEINE SPENDE WIRKT!

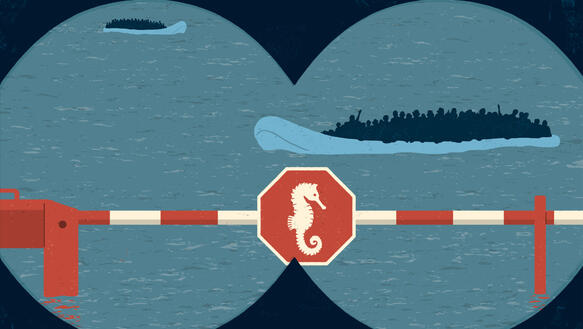

Operation Seepferdchen

Die Küstenwache könnte bald Zugriff auf das Überwachungssystem Eurosur bekommen

© Jens Bonnke

Als erster afrikanischer Staat wird Libyen an das EU-System zur Überwachung des Mittelmeers angeschlossen. Der Verkauf von Grenzsicherungselektronik an Tripolis beschert der europäischen Rüstungsindustrie Millionenprofite.

Von Matthias Monroy

Neu sind die Pläne nicht: Schon kurz nach dem Sturz von Machthaber Muammar al-Gaddafi 2011 hatte die Europäische Union versucht, die libyschen Grenzkontrollzentren in europäische Überwachungssysteme zu integrieren. Die Küstenwache des nordafrikanischen Mittelmeeranrainers sollte an das Mediterranean Border Cooperation Center (MEBOCC) angeschlossen werden, das seinen Sitz in Rom hat. In Echtzeit hätten die libyschen Beamten von ihren Kollegen an den nördlichen Rändern des Mittelmeers dann mit Informationen versorgt werden können, um die Flucht von der libyschen Küste vor allem Richtung Italien zu unterbinden.

Darum geht es der EU bis heute. Bereits im Jahr nach Gaddafis Tod hatten Vertreter der ersten Nachrevolutionsregierung deshalb eine Erklärung unterzeichnet, entsprechende Lagezentren in der Hauptstadt Tripolis und der einstigen Rebellenhochburg Bengasi zu errichten. Die EU-Kommission erklärte sich im Gegenzug bereit, eine Ausschreibung für gemeinsame Infrastruktur aufzusetzen, die sowohl technische Ausrüstung wie Software für die libyschen Grenzbehörden umfassen sollte. Der Bürgerkrieg zwischen verschiedenen Rebellengruppen durchkreuzte 2014 diese Pläne jedoch.

Nun aber, knapp sieben Jahre nach Beginn des Aufstands gegen Gaddafi im März 2011, könnte der Traum europäischer Grenzschützer von einer Einbindung des gescheiterten Staats in ein Netzwerk satellitengestützter Überwachung des Mittelmeers doch noch Wirklichkeit werden. So schlossen sich schon vergangenes Jahr die EU-Mittelmeeranrainer (Spanien, Portugal, Frankreich, Italien, Malta, Griechenland und Zypern) zum Netzwerk "Seahorse Mediterranean" zusammen – mit der Absicht, die Migration über das Mittelmeer einzudämmen. Warum, ist klar: Mehr als 100.000 Menschen, die 2017 die italienische Küste erreichten, hatten zuvor von libyschen Stränden abgelegt. Die meisten kamen aus Nigeria, Guinea, der Elfenbeinküste und Mali; mindestens 3.000 überlebten die Flucht über die zentrale Mittelmeerroute nicht.

Libyen hat sowohl das Internationale Übereinkommen zum Schutz menschlichen Lebens auf See (SOLAS) als auch das Internationale Übereinkommen über Seenotrettung (SAR-Übereinkommen) unterzeichnet. Die Verträge regeln die Aufgaben der zuständigen Staaten in einer Such- und Rettungsregion (SAR). Die zuständigen libyschen Behörden und Milizen kommen den in den Abkommen niedergelegten Verpflichtungen aber bislang nicht nach. Dazu zählt unter anderem, eine SAR-Zone vor ihren Hoheitsgewässern auszuweisen und eine Rettungsleitstelle zu schaffen, die dort für die Koordinierung von Einsätzen der Küstenwache zuständig ist.

Um die EU in ihrem erklärten Ziel, effizienter gegen Schleuser vorzugehen, zu unterstützen, gab die international anerkannte, vom Westen unterstützte Regierung des libyschen Premierministers Fajis al-Saraj im Sommer 2017 die Einrichtung einer 74 Seemeilen breiten SAR-Zone bekannt. Ihre Koordinaten wurden der zuständigen Internationalen Seeschifffahrts-Organisation (IMO) mitgeteilt und dort um eine offizielle, internationale Ankündigung dieser Zone gebeten.

Dabei ging es jedoch nur vordergründig um die Seenotrettung. Anders als Schiffe der EU-Militärmission Eunavfor Med etwa dürfen die libyschen Patrouillenboote die an Bord genommenen Geflüchteten zurück aufs Festland bringen, ohne damit das völkerrechtlich verankerte Zurückweisungsverbot zu verletzten. Für Hunderttausende Flüchtlinge und privat organisierte Rettungsmissionen, die wiederholt von Einheiten der Küstenwache beschossen wurden, dürfte die Schaffung einer solchen Koordinierungsstelle deshalb ein Alptraum sein.

Inzwischen hat Libyen den Antrag auf die Benennung der Such- und Rettungsregion vorläufig zurückgezogen. Im Dezember 2017 ließ die IMO durchblicken, dass ohne eine Rettungsleitstelle die Voraussetzungen für eine internationale Eintragung der SAR-Zone nicht gegeben seien.

Unterstützt von Italien will die Regierung in Tripolis jedoch bald einen neuen Antrag bei der IMO einreichen. Unterstützt wird sie dabei von der EU. Die Kommission in Brüssel hatte 2016 italienische Grenzbehörden damit beauftragt, eine erste Machbarkeitsstudie zum Aufbau einer libyschen Seenotrettungsleitstelle zu erstellen. Kurz darauf hatten die Regierungen in Rom und Tripolis ein Migrationsabkommen geschlossen. Zentraler Bestandteil: die Ausstattung mit Radareinrichtungen und Drohnen sowie die Bereitstellung von Ausrüstung und Ausbildung. Bis 2023 sollen die libyschen Behörden laut italienischem Innenministerium 285 Millionen Euro für den Ausbau der Grenzanlagen erhalten, aus Rom wie aus Brüssel.

Welche Firma den Zuschlag bekommt, ist noch unklar. Sowohl der deutsch-französische Airbus-Konzern als auch die italienische Firma Leonardo und das deutsche Sicherheitsunternehmen Signalis sind an der Entwicklung und Vermarktung entsprechender Anlagen beteiligt. Ihre Plattformen sind beliebig erweiterbar und können Systeme zur Küstenüberwachung, Schiffsbeobachtung oder Koordinierung von Rettungsmaßnahmen integrieren – ein Wachstumsmarkt, der durch die weitere Militarisierung der EU-Außengrenzen über Jahre Profite in Millionenhöhe sichern dürfte.

Je nach Ausstattung können die Überwachungssysteme Bilder aus der optischen oder radarbasierten Satellitenaufklärung einbinden. Auch Navigationsdaten des Automatischen Identifikationssystems (AIS) sowie des Systems zur Identifizierung und Verfolgung über große Entfernungen (LRIT) können zur Identifikation von Schiffen genutzt werden. Hinzu kommen Radaranlagen, Kameras und Infrarotsensoren, die entweder fest installiert an der Küste oder von Schiffen und Flugzeugen aus zur Verbesserung des Lagebildes beitragen. Schiffe können so auf offenem Meer oder im Hafen verfolgt und überwacht werden. Eine Software soll automatisch erkennen, ob ein Schiff als verdächtig gilt, weil es einen ungewöhnlichen Kurs nimmt oder mit einer auffälligen Geschwindigkeit unterwegs ist.

Was für einen lukrativen Markt der Ausbau des europäischen Grenzregimes bedeutet, hatte bereits 2010 die irische Firma Transas erkannt, die für 18 Millionen Euro ein Seeverkehrsmanagementsystem an die Regierung Gaddafis verkaufte. Es sollte die Überwachung der 2.000 Kilometer langen Küste mit ihren 15 Häfen durch zwei Kontrollzentren in Tripolis und Bengasi sichern – dank modernster Grenzsicherungselektronik. Als "Herz des Projekts" bewarb Transas seine Software "Navi-Harbour 4.3", die unter anderem für eine "Reduzierung" illegaler Migration sorgen würde.

Sollten die unter Gaddafi installierten Grenzüberwachungsanlagen in den vergangenen Jahren nicht zerstört worden sein, könnten sie im Rahmen von "Seahorse Mediterranean" weiter genutzt werden. Als erstes nichteuropäisches Mitglied des von den EU-Mittelmeeranrainern gebildeten Netzwerks könnte die berüchtigte libysche Küstenwache zudem bald Zugriff auf Informationen der "Fusion Services" des europäischen Überwachungssystems Eurosur bekommen. Die Aufklärungsdaten kommen unter anderem von EU-Militärmissionen, der EU-Grenzagentur Frontex, aber auch vom US-Kommando Africom in Stuttgart sowie vom EU-Satellitenzentrum SatCen.

Die Zusammenarbeit dürfte dabei nicht auf Libyen beschränkt bleiben, weitere nordafrikanische Länder sollen folgen. Unter der Projektbezeichnung "Seahorse 2.0" finanziert die Europäische Kommission die ebenfalls geplante Anbindung von Tunesien, Algerien und Ägypten mit zehn Millionen Euro.